Они ходили по Охотской земле – Витус Беринг

Они ходили по Охотской земле – Витус Беринг

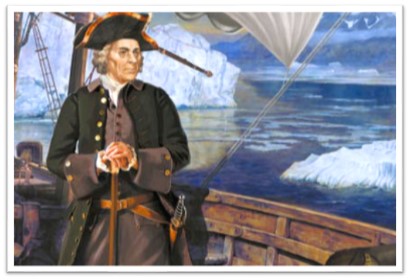

Витус Беринг – капитан командор

Мы в долгу перед капитаном – командором. За двести лет так и не написана его полная биография. С трудом, по крупицам из разных документов, можно собрать только отдельные факты его жизни.

Беринг родился в небольшом датском городке Хорсенсе 1 августа 1681 года. Имя свое – Витус – получил в честь брата дедушки по материнской линии, знаменитого в Дании королевского историка. Кстати и фамилия досталась Великому мореплавателю в наследство от матери – Анны Беринг.

Род Берингов был знатным, но к 18 веку уже разорившимся. Отец, Ионас Свендсен, был таможенником, церковным попечителем в Хорсенсе.

Кроме Витуса в семье было еще 2 сына – Ионас и Иерген – и две дочери.

Витус Беринг в 1703 году окончил в Амстердаме морской кадетский корпус, ходил в Ост-Индию на голландском корабле, и в 1703 году адмирал Корнелий Крюйс, сподвижник Петра, пригласил молодого датского моряка в Россию.

В России имя Беринга — Витус Ионассен — вскоре переделали в более привычное — Витязь. А окончательно обрусев, стал Беринг зваться Иваном Ивановичем.

Послужной список Беринга, насколько его можно восстановить, выглядит приблизительно так:

- 1704 — “принят в Российскую службу… с чином унтер-лейтенанта”.

- 1706 — произведен в лейтенанты.

- 1710 — капитан-лейтенант, плавает на дозорном судне в Финском заливе, переведен на Азовский флот.

- 1711 — участвует в Прутском походе, командуя двенадцатипушечной шнявой.

- 1712 — плавает на корабле “Рига” под вымпелом вице-адмирала Корнелия Крюйса.

- 1714 — избегая встреч со шведскими заградительными отрядами, благополучно приводит в Ригу купленный в Гамбурге пятидесяти пушечный “Перл”.

- 1715 — капитан 4-го ранга, перегоняет в Кронштадт пятидесятидвухпушечный “Селафаил”, построенный в Архангельске.

- В 1716 году Беринг командует линейным кораблем “Перл”, участвует в походе к Борнгольму под штандартом Петра.

- 1717 — капитан 3-го ранга.

- 1719 — командуя вновь “Селафаилом”, участвует в бою со шведами у Аландских островов.

- 1720 — капитан 2-го ранга.

- 1721 — командует шестидесятипушечным “Марльбургом”.

- 1723 — командует крупнейшим в русском флоте девяностопушечным линейным кораблем “Лесное”…

В начале 1724 года Витус Беринг по неизвестной для нас причине подает прошение об отставке. Большинство биографов считают, что он был обижен, не получив повышения в звании при массовом награждении после заключения Нештатского мира. Так или иначе, Адмиралтейств-коллегия постановила: “Витезя Беринга… отпустить во отечество”. Мы не знаем, просился ли он вновь на службу.

Но всего через пять с небольшим месяцев лично царь Петр повелел: “Капитана Беринга принять в службу Его Величества в морской флот по-прежнему, в первый ранг капитаном”. Обратите внимание, Беринг все-таки получил очередное повышение в звании.

А еще через четыре месяца, 23 декабря 1724 года, Петр приказал снарядить Камчатскую экспедицию и начальником ее назначил Витуса Беринга…

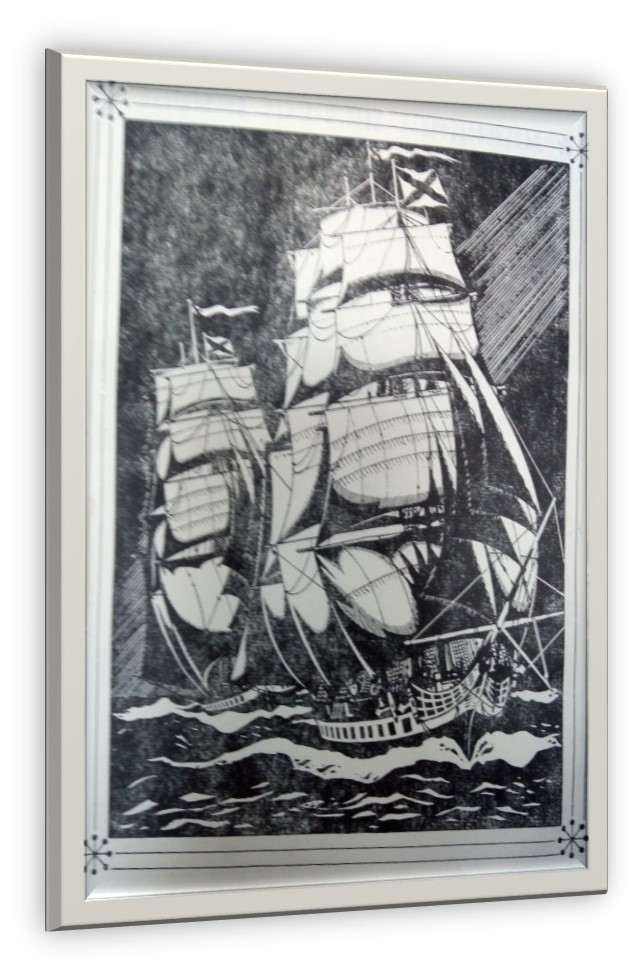

Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга

Незадолго до смерти Пётр I составил инструкции, которым должен был следовать в экспедиции Беринг. Информация была секретной – сам капитан-командор получил её только в день отъезда. Через пять лет, в 1730 году он вернулся с результатами – и с тех пор учёные никак не могут определиться, выполнил ли Беринг указ императора. Сам капитан считал, что решил поставленную задачу, но уже через два месяца после возвращения он представил правительству проект Второй Камчатской экспедиции. Почему понадобился “чистовой” вариант экспедиции и чего хотел от Беринга Пётр Первый?

Поручение государя хранилось в секрете, чтобы о нём не узнали иностранцы – в первую очередь, испанцы и голландцы, которым экспедиция Беринга была очень интересна. Несмотря на всю секретность, уже на следующий день после отъезда капитан-командора голландский посол в Санкт-Петербурге Виллем де Вильде отправил своему правительству секретную депешу, где сообщал о её начале.

Читая источник:

«Письмо г-на В. де Вильде в Санкт-Петербург г-ну клерку Генеральных Штатов… Капитан корабля Беринг вчера выехал отсюда на Камчатку с большим количеством лоцманов, матросов-мастеровых и всеми материалами, необходимыми для строительства двух маленьких судов, его миссия – пройти на север и узнать, есть ли проход между Америкой и Восточной Сибирью, как он думает, или же Америка соприкасается с последней. Это длинное и опасное путешествие, но если оно пройдёт успешно, оно обеспечит великую славу императору и создаст имя капитану Берингу”[1].

Господин де Вильде оказался на редкость хорошо осведомлён: действительно, Беринга сопровождало множество матросов, солдат, мастеровых; с ним ехали штурманы, геодезист и корабельщики. В пути капитан опирался на своих офицеров: лейтенантов Алексея Чирикова и Мартына Шпанберга, а также гардемарина Петра Чаплина. Прежде всего, нужно было попасть в Охотск. Дорога заняла два года.

Карта из «Чертёжной книги Сибири» С. Ремезова 1701г.

Почти полтора месяца путешественники ехали до Тобольска, оттуда отправились по рекам Иртышу и Оби до Маковского острога, дальше 70 км добирались до Енисейска посуху, и снова по рекам – Енисею и Верхней Тунгуске – до Илимска, куда прибыли к концу сентября. Пока зимовали, построили на Лене в Усть-Кутском суда, на которых по весне пошли к Якутску.

По пути Беринг собирал все возможные сведения о предыдущих плаваньях и открытиях предшественников, но самые важные из них к нему в руки так и не попали. В недрах якутского архива сохранились материалы о путешествии Семёна Дежнёва и Федота Алексеева, которые открыли Берингов пролив ещё в 1648 году, но эта информация дошла до Беринга только во Второй Камчатской экспедиции, когда на документы наткнулись сопровождавшие его учёные.

Из Якутска надлежало переправиться в Охотск. Провизию и лёгкие вещи везли 663 лошади, больше трети из них пали по пути. Громоздкий груз переправляли по воде до Юдомы; в устье реки караван, возглавляемый Шпанбергом, остановили морозы. Поклажу перегрузили на нарты, в которые впряглись люди. Из 100 нарт до Охотска добралось только 40.

Читая источник:

“Материалов ничего не привезли, – докладывал Беринг в Адмиралтейств-коллегию о прибытии в Охотск отряда лейтенанта Шпанберга, – понеже идучи путем оголодала вся команда и от такого голоду ели лошадиное мертвое мясо, сумы сыромятные и всякие сырые кожи, платья и обувь кожаные, а материалы оставил все на дороге в 4 местах понеже по оному пути вблизости жителей никаких не имеется” [2]

К счастью, Беринг, прибывший в Охотск намного раньше группы Шпанберга, выслал навстречу ей спасательную команду с нартами, нагруженными продовольствием. Но к этому моменту многие заболели и отказались участвовать в экспедиции дальше. Трудности не закончились: размещать команду в крохотном поселении на десяток дворов было негде – пришлось строить избы и амбары. Лошади пали от бескормицы, поэтому люди сами таскали камни, глину, лес, грузы.

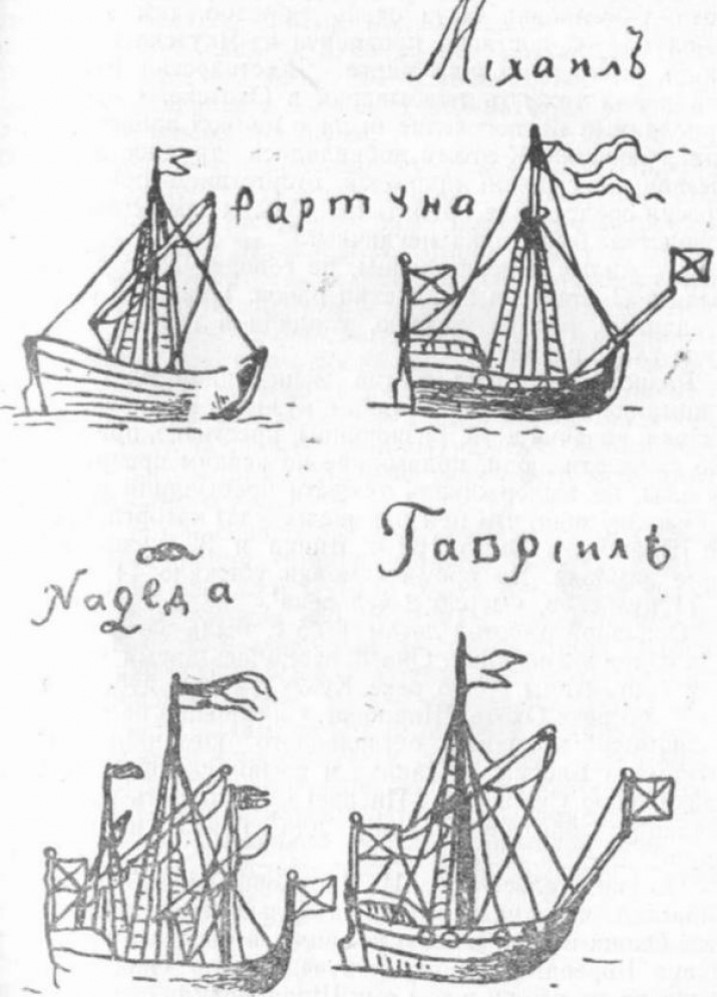

В июне 1727 года на воду спустили первый из экспедиционных кораблей Беринга – шитик “Фортуну” (десятиметровое судно северного типа, с днищем, выдолбленным из цельного дерева и “нашитыми” с помощью ивовых прутьев боковыми досками). К началу сентября участники экспедиции переправились в Большерецк, откуда им предстояло добираться 900 километров до Нижнекамчатска.

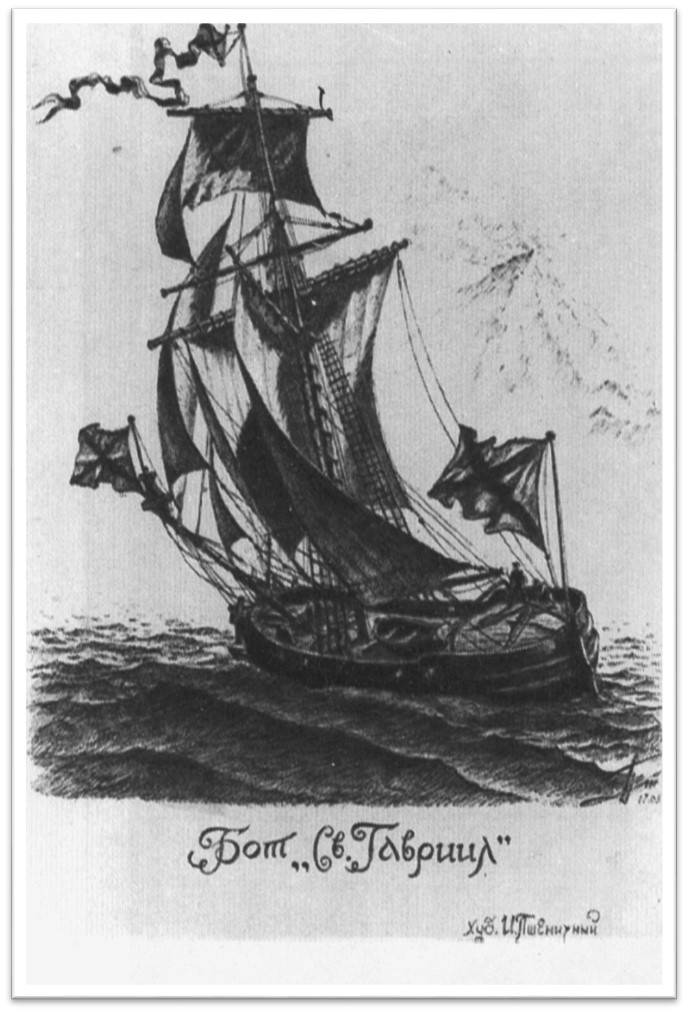

Дорога заняла ещё полгода: Беринг прибыл на место в марте. С апреля до июня он строил бот, которому дал имя “Святой Гавриил”. 13 июля 1728 года “Святой Гавриил” вышел в море из устья реки Камчатки – настало время выполнять инструкции Петра Великого.

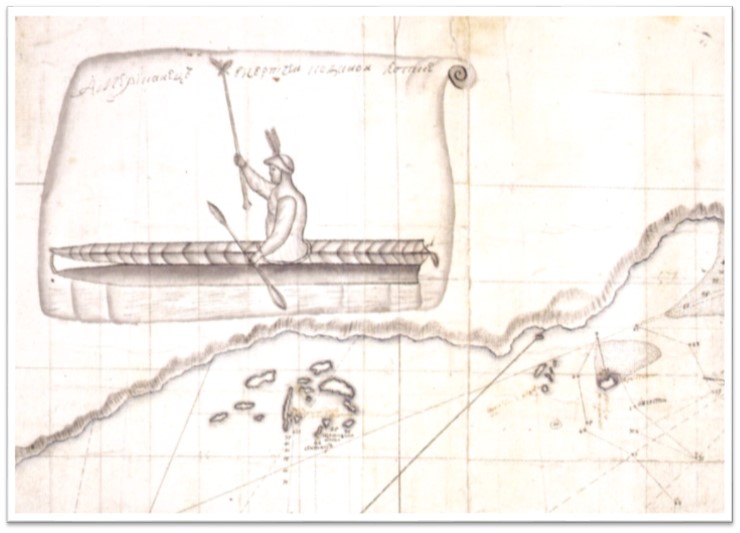

Суда, построеные на Охотских верфях. Рисунок М.Шпанберга.

Читая источник:

“1. Надлежит на Камчатке или в другом таком месте зделать один или два бота с палубами.

2. На оных ботах [плыть] возле земли, которая идет на норд и по чаянию (понеже оной конца не знают) кажется, что та земля часть Америки.

3. И для того искать, где оная сошлась с Америкою: и чтоб доехать до какого города европских владений, или ежели увидишь какой корабль европский, проведать от него, как оный куст называют, и взять на писме и самим побывать на берегу и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды”.

Инструкция Петра Первого [3]

К концу июля бот миновал устье Анадыря, а 8 августа мореплаватели встретили “восемь чукоч”, у которых попытались узнать, ходят ли здесь какие другие суда, есть ли нос (вытянутый участок земли), который мог бы связывать Америку с Азией, и какие они знают острова в окрестностях. Чукчи, что могли, объяснили, но корякские толмачи не слишком хорошо понимали чукотский язык, а потому, как сказано в журнале Алексея Чирикова, “от них осведомится подлинно, о чём потребно, не могли”[4]

Встреча русских с алеутами.

Рисунок Свена Векселя. Источник: wikipedia.org

Обойдя Чукотский Нос, путешественники 11 августа достигли пролива между Азией и Америкой – мы знаем его как Берингов пролив. На следующий день “Святой Гавриил” вышел в Северный Ледовитый океан, а ещё через день пересёк полярный круг.

Берингов пролив. Фотография: Андрей Степанов

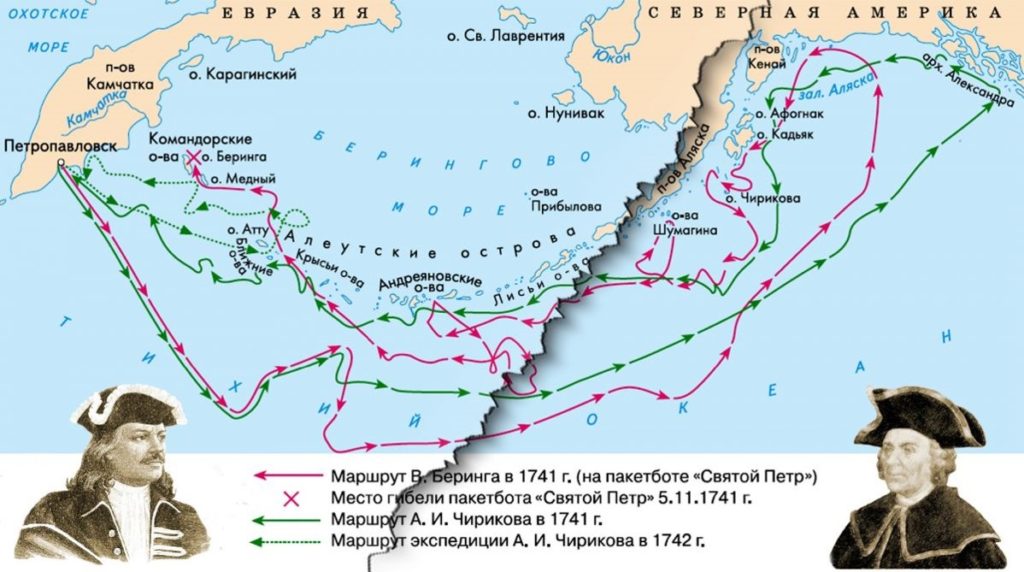

Вторая камчатская экспедиция Витуса Беринга

Экспедиция Витуса Беринга среди Алеутских островов. 1741 год. Источник: wikipedia.org

“Самая дальняя и трудная и прежде никогда не бывалая” — так писали современники о Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Мы, потомки, с полным основанием называем ее Великой Северной. Нам трудно, пожалуй, даже невозможно, осознать до конца величие этого подвига. 1733 год…

Еще до начала экспедиции русским морякам предстоит пройти десять тысяч верст. Санкт-Петербург — Тобольск — Туруханск — Якутск — Охотск.

Они должны везти с собой все: инструменты, одежду, продовольствие. И еще — гвозди и смолу, парусину, канаты, якоря… Канаты приходилось развивать по стреньгам, якоря — рубить на куски. Где-нибудь в Якутске или в Охотске канаты вновь свивали, якоря сковывали. Там, на берегах Оби, Енисея, Лены, Охотского моря, должны они строить корабли.

Около шестисот человек участвовало в экспедиции, и еще тысячи помогали в переброске грузов.

Они ехали на лошадях, на оленях, на собачьих упряжках. Наспех сколачивали “дощеники” и сплавлялись по рекам. Впрягшись, бечевой тащили лодки вверх по течению.

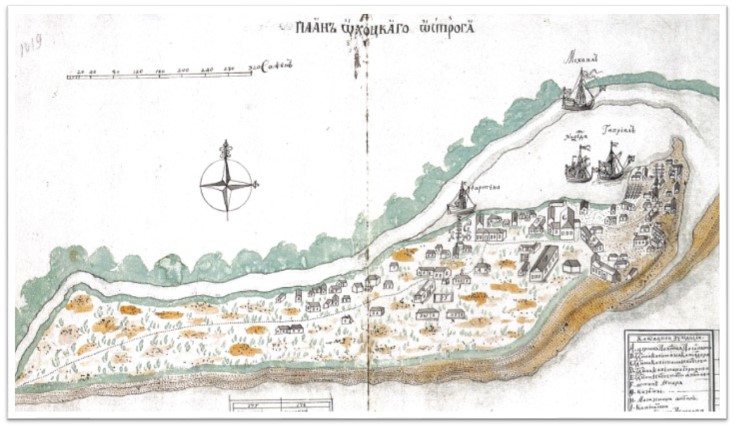

Охотский острог. 1737 год.

Охотский острог. 1737 год.

На переходе Якутск – Охотск погибли от бескормицы двести шестьдесят семь лошадей. Но люди шли.

“Оголодала вся команда, и от такого голоду ели лошадиное мертвое мясо, сумы сыромятные и всякие сырые кожи, платье и обувь кожаные”.

Иногда через заснеженные хребты не могли пройти ни вьючные лошади, ни собачьи упряжки. Тогда…

“Каждый получал груз в шесть пудов и грузил его на узкие длинные сани, называемые нартами; их он был обязан доставить к месту назначения груза.

Эта работа оказалась крайне тяжелой и утомительной, так как пришлось на протяжении шести месяцев пятнадцать раз проделать путь туда и пятнадцать раз обратно и пройти таким образом каждому около трехсот немецких миль (2200 километров), и притом все время в запряжке, на манер лошади”.

Путь до Охотска — два года.

Не было в истории экспедиции, которая по размаху работ, по достигнутым географическим результатам могла бы сравниться с Великой Северной!

“Всех более участия, — пишет академик К. М. Бэр, — возбуждает к себе Беринг, медленно подвигавшийся по Сибири до Охотска, чтобы иметь возможность управлять всеми отдельными экспедициями. Нельзя не удивляться его мужеству и терпению, вспомнив, что он должен был преодолевать невероятные трудности, строить в одно время в разных местах новые суда, высылать огромные транспорты провианта и корабельных потребностей через пустынныя дикия страны…

Большая часть его сотрудников, как видно из позднейших донесений, обвиняла его в жестокости, с какою он упорствовал в продолжении Северной экспедиции”. Снабжение огромной экспедиции, разбросанной по Сибири, требовало исключительной энергии. Только в 1738 году и только из Якутска к Юдомскому Кресту было отправлено: муки — 13896 пудов, сухарей — 593, круп — 2702 пуда… И так далее год за годом.

К 1740 году пакетботы “Святой Петр” и “Святой Павел” были построены в Охотске и, перезимовав на Камчатке (здесь был основан “град святых Петра и Павла” — современный Петропавловск-Камчатский), 24 мая 1741 года вышли в плавание к берегам Америки.

“Святым Петром” командовал Витус Беринг, “Святым Павлом” — Алексей Ильич Чириков. Хоть и была договоренность держаться рядом, но 20 июня пакетботы в тумане разошлись.

Оба они достигли берегов Америки, “Святой Павел” двумя сутками ранее. Но плавание А. И. Чирикова — отдельная тема. Мы же последуем за капитан-командором. Шестнадцатого июля со “Святого Петра” заметили “необычайно высокие горы, покрытые снегом”. Однако из-за противного ветра смогли подойти к берегу только двадцатого.

Берег Америки!

Стеллер: “Всякий легко себе вообразит, как велика была радость… Со всех сторон обратились с поздравлениями к Капитану, до которого более всех относилась честь открытия. Однако ж Капитан не только что весьма равнодушно выслушивал эти поздравления, но, рассматривая берег, даже стал пожимать плечами”.

На берег были посланы большая лодка, чтобы подробнее разведать бухту, и шлюпка, чтобы разыскать питьевую воду. Софрон Хитрово, который командовал лодкой, доложил, что между островами имеется удобный рейд, где можно укрыться от ветров. И Ваксель, и Стеллер, и Хитрово оставили описания первых встреченных ими американцев: «Лица их были раскрашены в красный, а у некоторых в синий цвет; выражение лиц у них было различное, как у европейцев, и не все имели плоские лица, как у калмыков. Ростом они довольно высоки и хорошо сложены…

Верхняя одежда, или парки, была сделана из китовых кишок, разрезанных вдоль и сшитых вместе; штаны – из тюленьих шкур, а шапки – из шкур морских львов(сивучей); шапки были обсажены кругом различными перьями, в большинстве, по-видимому, соколиными».

Возвращение, как свидетельствует Свен Ваксель, старший офицер “Святого Петра”, было не легким.

Кончался август. Многие стали замечать у себя признаки цинги: кровоточащие десны, опухшие ноги, общая слабость. Капитан-командор почти не вставал с койки. 31 августа умер первый матрос – Никита Шумагин. Группа островов, где похоронили матроса, была названа его именем. Это еще один штрих к портрету Беринга.

«Святой Петр» по-прежнему шел вдоль гряды Алеутских островов, то приближаясь к ней, то отдаляясь. Почти все время штормило, стояла туманная и облачная погода. Неделями не было видно ни солнца, ни звезд, и уточнить местоположение судна никак не удавалось.

На корабле свирепствовала цинга. Один за другим умирали люди. Утром 4 ноября увидели землю – высокие горы, покрытые снегом. Корабль перебросило волнами через каменную гряду в удобную бухту. Ваксель и Стеллер отправились на шлюпке к берегу. Натуралиста удивила поразительная доверчивость животных. Стеллер высказал сомнение, что это Камчатка.

– Что же это может быть? – возразил Ваксель.

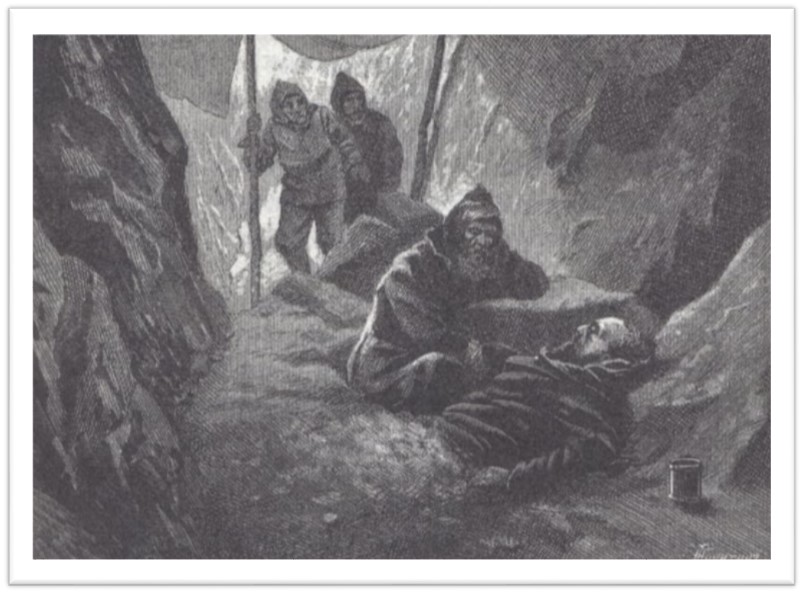

Капитан-командора и экипаж отправили на берег. Четыре самых крепких человека перенесли его на носилках из связанных веревками шестов. Ходить капитан-командор уже не мог.

Его положили в отдельную землянку, выкопанную на берегу и прикрытую парусом.

Беринг лежал полузасыпанный песком, ему казалось, так теплее. Беринг умирал. Капитан-командор догадывался, что это не Камчатка, что это остров. Но он не знал, что здесь ему суждено умереть, не знал, что остров этот будет называться островом Беринга, а весь архипелаг — Командорами. 19 (8) декабря В.Беринг скончался.

Его положили в отдельную землянку, выкопанную на берегу и прикрытую парусом.

Беринг лежал полузасыпанный песком, ему казалось, так теплее. Беринг умирал.

В мае из обломков погибшего пакетбота стали строить новое суденышко, которое, как и старое, назвали «Святым Петром». К августу суденышко было готово. То под парусами, то на веслах к 26 августа 1742 года выжившие мореходы добрались до Петропавловской гавани. А к концу лета 1743 года охотчане встречали судно «Св. Петр», но это было не то судно, которое построили на Охотской верфи и проводили в плавание. На этом перестроенном неказистом на вид однопалубнике благополучно добрались до Охотска 26 человек из бывшей команды В. Беринга.

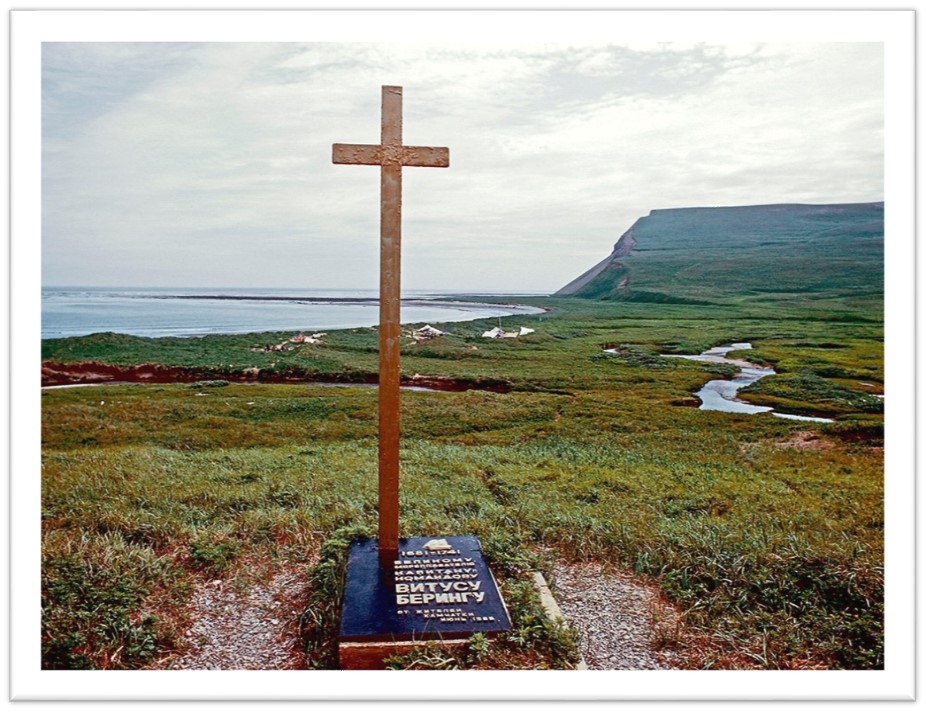

Наши сегодняшние знания о наличии водного барьера между азиатской частью России и Аляской стоили Берингу жизни. Он умер в 1741 году на острове, носящем его имя, расположенном в акватории моря, названного Беринговым, недалеко от пролива в честь его имени. Оставшаяся часть команды летом 1742 г. возвратилась на Камчатку. Из 38 лет, которые Беринг прожил в России, 16 лет он возглавлял Камчатские экспедиции. Помимо пролива и островов и моря имя Беринга носит мыс на побережье Охотского моря, гора Беринга на острове Спафарьева и там же бухта Беринга. Есть еще мыс Беринга в Анадырском заливе, а на Аляске залив Беринга.

Многие десятки островов, все северное побережье России нанесли впервые на карту участники экспедиции. Они завершили открытие Курильских островов, открыли Алеутские, Командорские острова, достигли Японии, Северной Америки. На тысячи километров раскинулся по долготе район работ Второй Камчатской – Великой Северной. И руководил экспедицией капитан-командор Витус Беринг.

Беринг не знал, что на этом острове ему суждено умереть, не знал, что остров этот будет называться островом Беринга.